2018.09.18

お坊さんの研修会。

今回は作法と声明。

富山節に慣れてくると本山の正式な節と段々とズレていることを忘れてしまいます。

こうやってその都度スタンダードに戻してもらえるのは助かります。

また、細かなところの変更点も教えていただき、私が京都で学んだ時とは違うんだなーと驚きもありました。

実り多い研修でした。

2018.09.17

娘の学校の学園祭にPTAもお手伝い。

私はうどんコーナーの担当で、3年間うどんコーナーで確定とのこと。

2年後にはうどんマスターになっていることでしょう。

いろいろと試行錯誤しながら大きな問題もなく和気藹々と過ごせてよかったです。

こんなに賑々しく学園祭があることを羨ましく思いました。

そして高校生のみんなの元気をもらって自分も元気に頑張れそうです!

2018.09.13

以前は現調へは行きませんでしたが、不思議と幹事をしていると行ってしまいます。

ここらへんで休んだほうがいいかな。

トイレはどこが行きやすいかな。

この料理は口にあうかな。

大浴場はどんなかな。

道は狭くないかな。

駐車場は近くにあるかな。

巡るところを「ここはどんなところ?」と聞かれて、

「なーん、知らんちゃ」と言っていてはいけません。

「お団子美味しいよ」と相手に言うためには、

自分がそのお団子の美味しさを知っていないと勧められません。

例えば、そうやって団子の美味しさをいろんな人に語っていると

ふと気づくのが、

いつの間にか、誰よりもその団子が大好きになっているということです。

これは何にでも通じることです。

自分の持ちうるものを外にアウトプットするうちに、

自分の中にもより深く何かが刻まれていくことに気づきます。

2018.09.12

鹿児島へ。

研修旅行のための事前調査と打合せ。

薩摩藩では江戸時代から長い間一向宗の信仰を禁止され、厳しく罰せられました。

それでも念仏の教えを守り続けようと、山奥の洞窟で誰にも聞こえないように仏像を安置して念仏をしておられました。

見つかって命を奪われる方も多数おられたとのこと。

私が洞窟を訪れた時は幸い晴れ間でしたが、昔の方々がこんな奥地まで念仏するためによく通われたものだと思いました。

命をかけるほど信仰を大切にされるとはどのような思いなんだろうか。

花尾かくれ念仏洞、立山かくれ念仏洞2つの洞窟を訪れましたが、先人の真剣に求道する思いが伝わってまいりました。

2018.09.11

実家の父が手術をするというので見舞い。

自分が今から手術だというのに、息子のことを心配してくれる父。

親はありがたいです。

無事に退院できてほんとによかった。

できれば父が元気なうちに、

親の心配がかからないようになって、

立派になれたらいいなと思いました。

2018.09.11

ご法事の会食にて。

私も大好きなお店でした。

カウンター席なので遠い席の方とはお話するのは難しいですが、その分お隣や近くの方とは話が弾みます。

大変有り難い時間をいただきました。

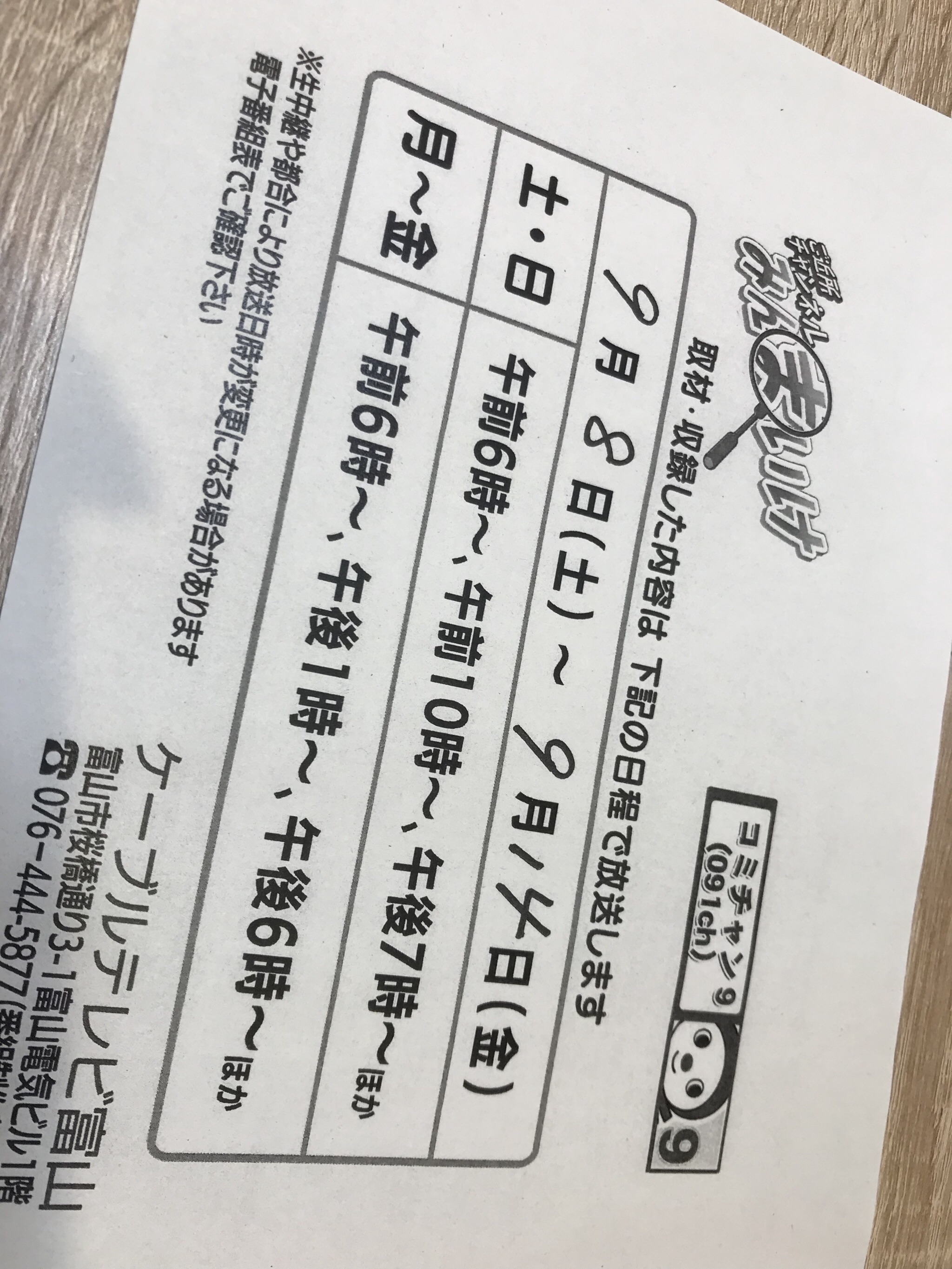

2018.09.07

こども食堂の放送。

先日ケーブルテレビさんが取材に来られたみずはしこども食堂の様子が放送されます。

どのような取り上げ方になっているか興味津々です。

当日の楽しい様子が他の地域の皆さんに届けばいいなと思っております。

2018.09.04

水橋のお坊さんグループ主催の真宗講座が開催されました。

ほとけの誓いと題してご講演いただきました。

普段お話を聞かせていただくことのない方からお話をいただくのは大変刺激になります。

台風の影響でその後の研修会は延期となりましたが、

楽しみがまた増えたと思うことにします。

2018.09.01

みずはしこども食堂。

今回はお祭りがテーマ。

駄菓子屋やくじ引き、型抜き、輪投げなど。

子供達は楽しそうに走り回っていました。

意外と人気があったのが空き缶積み。

スタッフみんなで事前に頑張って飲んだビール缶を子供達が積み上げて盛り上がっていました。

カレーライスも好評で、6杯おかわりした子もいました。

みんなで片付けをして、余った景品で最後にじゃんけん大会もしました。

どう考えてもあと出しの子もいましたが、いつかちゃんとやれるように育ってほしいなと思いました。

子供達から「楽しかった」とか「また来る」と聞けてやってよかったと思えました。

朝から一緒に準備してくださったスタッフの皆さん、仕事終わってから手伝ってくださった皆さん。

ホントにたくさんの人に支えられて行事を終えることができました!