2017.05.11

ストーブの空焚きの季節です。

冬場や春はとても寒い本堂もそろそろあったかくなってきたので、

ストーブの油にさよならします。

一斉に焚くとやっぱりモワッと暑くなりますね。

これが綺麗に空っぽになったら片付けです。

あっためてくれてありがとう。

また10月からよろしくお願いします。

2017.05.10

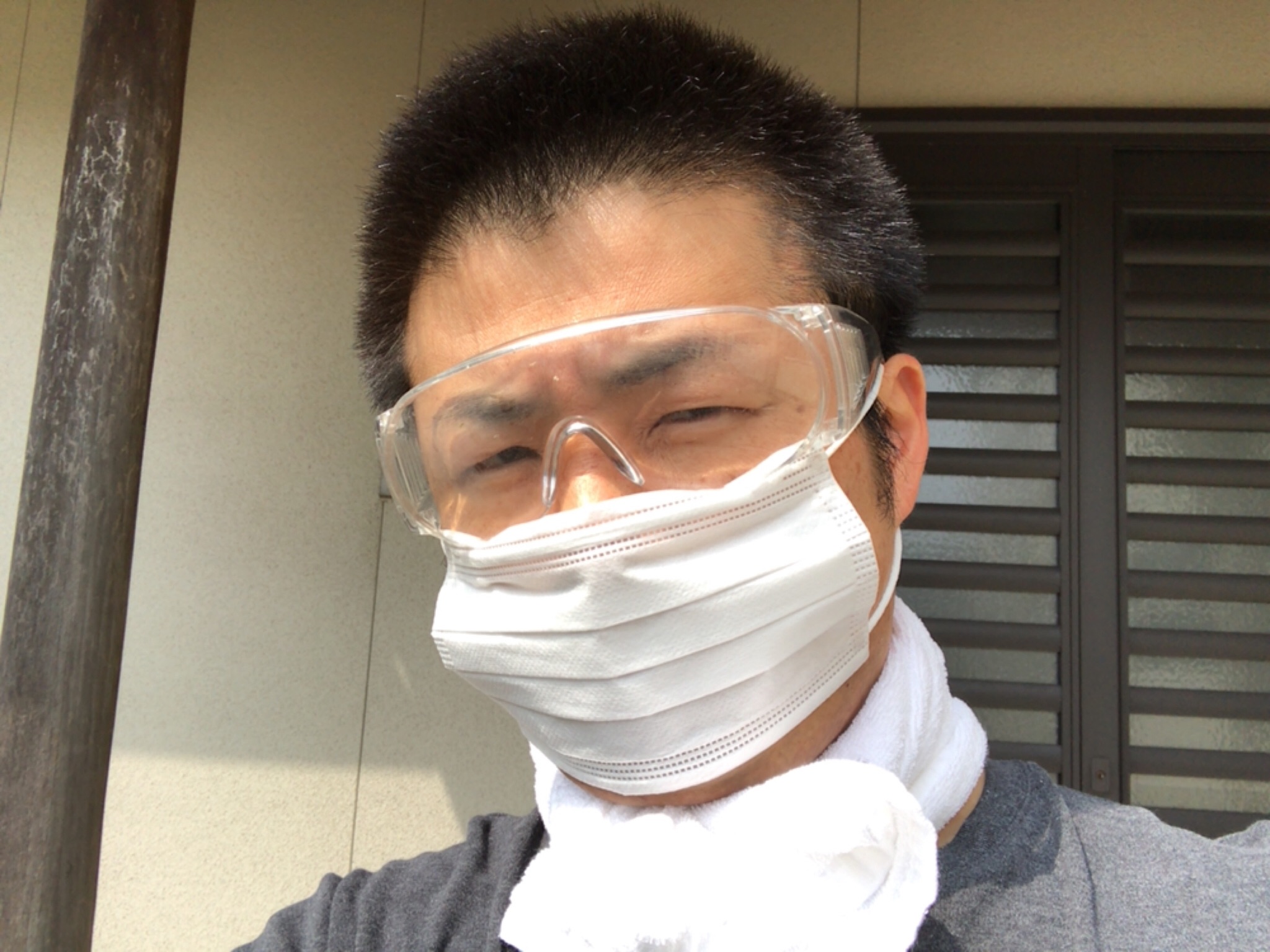

たまのレトルトカレー。

お湯を沸かしてカレーのパックを入れてあとは待つだけ。

とても簡単にカレーが食べられます。

一時期2パックを求める余裕がなく、

ちょっとのルウでご飯をたくさん食べた記憶があります。

当時のことがあるからなのか

食べ物を残すのは今でも気が引けます。

カレーが思いの外少なかったおかげで

当時を思い返すことができました。

2017.05.08

草ぼうぼうの季節がやってまいりました。

草は黙ってたら勝手に生えるんですね。

毎年恒例の草刈りシーズン到来です。

草刈りは確かに面倒ですが、意外とストレス発散にはちょうどいいと思います。

いろいろ考えることもあるかもしれませんが、草刈りをしている時には何も考えなくていいんです。

母がよく、イライラしてる時は外に出て行って夕方暗くなるまで草むしりをしていたのを思い出します。

「お母さん、晩御飯まだけー」

「もうしばらくむしってから家入るから待ってて」

もう見えるか見えないかというほど暗くなってる中をしゃがんで爪が泥んこになるまで黙々とやっている母の背中を覚えています。

草を刈ったあとの独特のにおいを嗅いだ時、そんな親の姿を思い出します。

2017.05.04

先日法話ボランティアの際にいただいたお花。

チューリップは富山県の県花。

毎年この時期ごろまで砺波でチューリップフェアがあります。

いただいたお花は青空に映えてとてもキレイでした。

2017.05.02

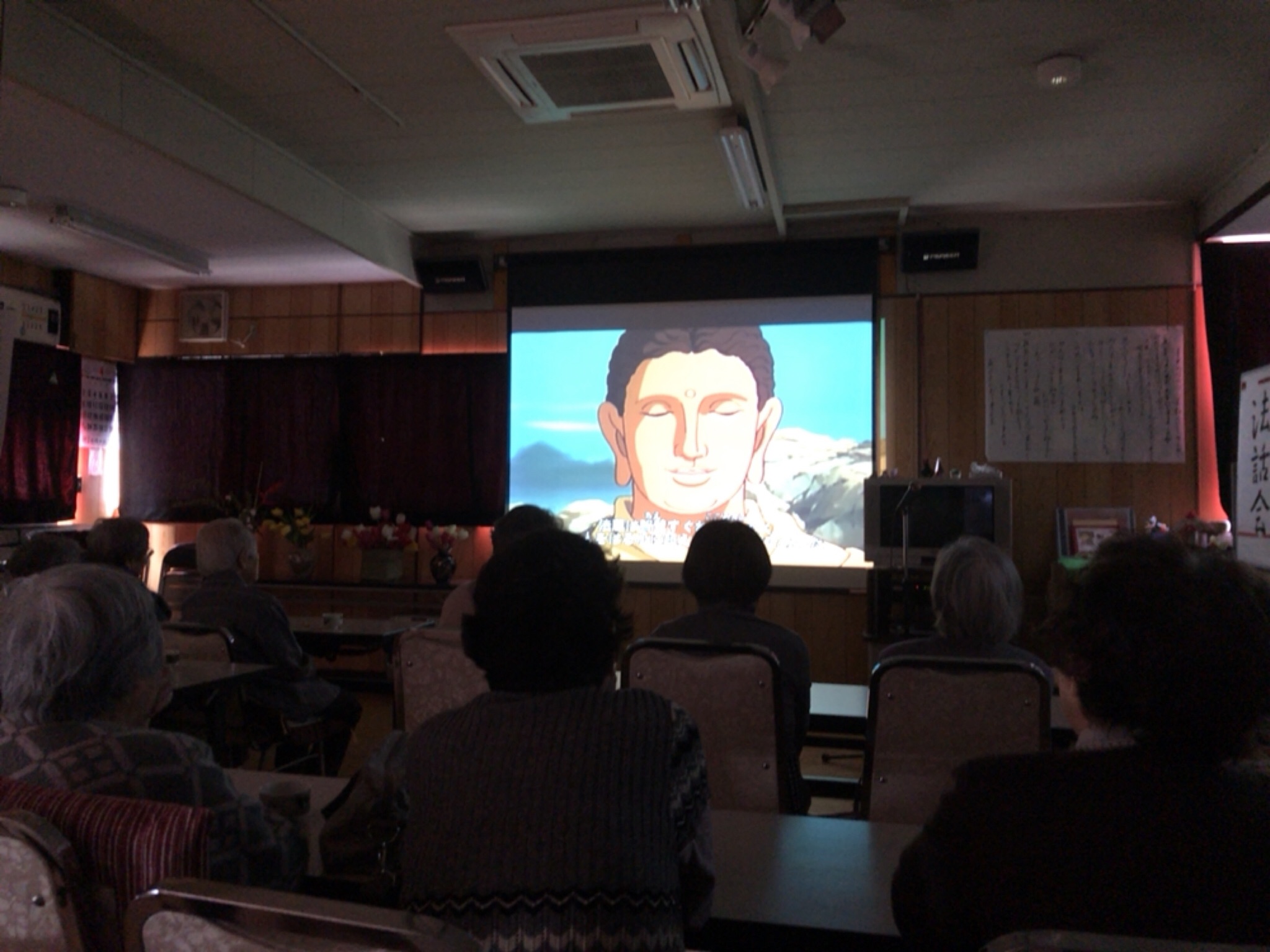

近所の高齢者のふれあいサロンでボランティアをしています。

私がお話をする日でしたが、声が出ないので急遽ビデオ観賞にしました。

マイクを使ってお経の紹介をして、みんなでビデオを観ました。

いつもは話を聞いているだけですが、こうして視覚に訴えるものがあるのもいいものですね。

はやく声が出ますように。

2017.05.01

ノドに良いという情報を聞いて入手しました。

「マヌカハニー」

殺菌力や炎症を和らげるなどのいろいろな効果があるようです。

溺れる者はなんとかとも言いますが、

なんとかしてはやく治したいと思うと、

人は効くと評判のものにすぐに飛びつきます。

それは人間の欲の表れなのですが、

私もそうも言っていられないので、

試してみようと思いました。

これで少しよくなってくれればいいのですが。

2017.04.29

ここ数ヶ月、声の不調に悩まされています。

のどの痛みはないんですが、声が出ない。

声がすぐに枯れる。

などの症状に困り果てています。

はじめましての方には、

「初めからこんな声の人なのかな」

と思われるだけなので問題はないのですが、

以前の声を知っている方々は

「どうしたの?」「大丈夫ですか?」

と心配されてしまいます。

年末年始あたりから少しずつ声が出にくいなーと思っていましたが、

さすがにどうにも良くならず、お医者さんに診てもらいました。

鼻からカメラを入れて声帯をチェック。

血液検査や超音波もしてもらい、やるべきことは全てやってもらいました。

結論として、「のどの使いすぎ」ということです。

お医者さんからは「しばらく黙っていれば治るから」と言われましたが、

仕事上そうもいかないので、困っています。

「声を出さないこと」

シンプルですがそれが一番難しいことです。

今になって思うことですが、

何かが「できる」こと。

それは当たり前ではないと気づきました。

今まで当たり前に「声が出せた」のでなんとも思いませんでしたが、

こうなってみてはじめて「声が出せた」今までの自分が

その環境を当たり前に思ってすごしてきたかと、もったいない思いをしました。

今自分がしているいろんなことは、

実はどれもこれも「当たり前ではない」ものばかりかもしれません。

失ってはじめて気づくことが多くて、

所有している時には気づきにくい。

それが私たち人間なのかもしれません。

当たり前ではない毎日が私たち一人ひとりに与えられている。

だから、大切に毎日を過ごさないともったいないと思います。